瑞典皇家科学院诺贝尔奖评审委员会10月11日宣布,中国作家莫言获得2012年诺贝尔文学奖。据此回答题。

5.瑞典文学院给莫言的评价:一个文风魔幻现实主义、满是乡土气息、融汇历史和现实的作家。莫言的魔幻不仅来自西方现代主义,也来自中国古典文学。莫言曾经自称为“妖精现实主义”。《生死疲劳》、《酒国》里的妖魔鬼怪,与《西游记》、《聊斋志异》的古典传统是密不可分的。这告诉我们

①艺术创作是意识能动改造世界的具体形式

②实现创作主题的意图,需要摆脱艺术创作规律的束缚

③既尊重艺术创作规律又充分发挥主观能动性,才能实现艺术整体化

④艺术世界是创作者对客观存在的主观映象

A.①③ B.②④ C.①④ D.③④

6.莫言获奖后对凤凰卫视表示:同样一部小说,张三认为是黄金,李四认为是马粪,不能说说是马粪的人就不对。所以谁说谁有多了不起,谁说谁多差根本没有必要认真。评判一个作家最好的办法不是听别人说这个作家怎么样,而是找这个作家的书读一两本,你自己会得出结论。这体现了

①认识活动是主观意识对客观事物的反映和思索

②认识可以因为对同一个客观对象理解的不同而不同

③认识对象具有能动的反映特性,是主观与客观的统一

④认识可以摆脱客观事物的原貌,实现认识对象的创新

A.②③ B.①② C.①④ D.③④

7.莫言的作品《红高粱》曾被改编为电影,取得成功。文学是一切艺术中具有最大容量和智慧的艺术,在表达人的精神性存在上具有无可比拟的优势,也是影视艺术最需要借助的文化资源。而成功的影视改编,又推动了文学作品的传播。这表明

A.物质决定意识,意识是客观存在的反映

B.新事物具有旧事物所无可比拟的优越性

C.事物间存在相互影响、相互作用的关系

D.社会意识对社会存在具有能动的反作用

【答案】

5.D

6.B

7.C

【解析】

试题分析

5.该题考查意识的能动性,①与题意不符,题干说的是认识世界,而不是意识能动改造世界,②观点错误的,规律是客观的,我们要尊重规律,而不是摆脱规律,故说实现创作主题的意图,需要摆脱艺术创作规律的束缚是不科学的,③④观点正确且符合题意,故答案应选D。

6.该题考查认识,题干说个作家最好的办法不是听别人说这个作家怎么样,而是找这个作家的书读一两本,你自己会得出结论,这体现了认识活动是主观意识对客观事物的反映和思索,认识可以因为对同一个客观对象理解的不同而不同,故①②符合题意,①④观点错误,正确的认识是主观与客观统一的,但错误的认识是主观与客观不统一的,认识也不可以摆脱客观事物的原貌,故答案应选B。

7.该题考查联系,题干说文学在表达人的精神性存在上具有无可比拟的优势,也是影视艺术最需要借助的文化资源,而成功的影视改编,又推动了文学作品的传播,说明事物间存在相互影响、相互作用的关系,故C观点符合题意,ABD观点均没有体现,故答案应选C。

联系含义:

是指事物之间以及事物内部诸要素之间相互影响、相互制约、相互作用的关系。

唯物辩证法的联系观:

正确理解普遍联系与世界的物质统一性之间的关系:

| 普遍联系 | 世界的物质统一性 | ||

| 区别 | 内容 | 说明的是世界的状态是怎么样的,是辩证法研究的问题 | 回答的是世界的本质是什么,思维与存在有无同一性,是唯物论回答的问题 |

| 地位 | “怎么样”是第二位的问题 | “是什么”是第一位的问题 | |

| 联系 | ①从世界的物质统一性原理出发,就必然要承认联系的普遍性。因为世界的物质统一性原理表明,事物之间相互联系。没有世界的物质统一性,就没有联系;没有联系,也就无法统一 ②世界的物质统一性与多样性,联系的普遍性与特殊性是一致的 ③世界的物质统一性和世界的普遍联系不可分割 | ||

联系的理解:

所谓联系,就是事物之间以及事物内部诸要素之间的相互影响、相互制约和相互作用。

唯物辩证法的联系观,是以承认事物之间的区别为前提的。事物之间既相互区别又相互联系,这是事物的本来面貌。如果只见区别不见联系,就会把本来有联系的事物孤立起来,这是形而上学的特征之一;如果只见联系不见区别,就会抹杀事物之间的界限,把世界看成毫无区别的一团混沌,这是相对主义的特征之一。

正确理解联系的普遍性:

联系的普遍性是指世界上的一切事物都处于普遍联系之中,没有任何一个事物是孤立存在的,整个世界就是一个普遍联系的统一整体。

正确理解该内容应注意以下几个方面:

(1)不能把普遍联系理解为任何两个事物之间都有联系。事物总是处在普遍联系之中,在这一点上是无条件的、绝对的;而某一具体事物与另一具体事物是否有联系,则又是具体的、有条件的、相对的。

(2)联系的普遍性不仅指一事物与周围其他事物存在联系,还包括事物内部诸要素之间存在联系。

(3)不能把联系的普遍性等同于联系。联系的普遍性是联系的特征之一,另外,联系还具有客观性、多样性特征。

(4)普遍联系的观点是唯物辩证法的一个根本观点,是唯物辩证法的一个总特征。

登录并加入会员可无限制查看知识点解析

(共24分)阅读材料回答问题。

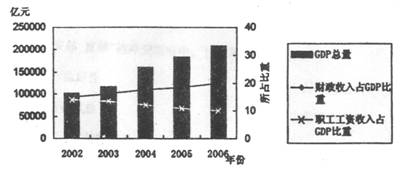

材料一 图表一:

图表二:我国劳动报酬总额占国民收入的比重

年份 | 2003年以前 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |

比重 | 50%以上 | 49.6% | 41.4% | 40.6% |

注:从2003年到2006年,居民收入在国民收入中的比重由62.1%变为57.1%。全国农村居民收入不到城镇居民收入的1/3。上海市的人均年收入是西部落后地区的10倍以上。

材料二 在党的十七大报告中,胡锦涛同志在讲到实现全面建设小康社全奋斗目标的新要求时指出:加快发展社会事业,全面改善人民生活。合理有序的收入分配格局基本形成,中等收入者占多数,绝对贫困现象基本消除。要创造条件让更多群众拥有财产性收入,不断提高人民的生活水平,从而实现社会的和谐发展。

(1)图表一和图表二分别反映了什么经济现象?如果这种经济现象继续发展下去会带来什么后果?(7分)

(2)请运用联系的观点,结合上述材料说明应如何建立合理有序的收入分配格局。(9分)

(3)从经济生活的角度,分析政府如何创造条件让更多群众拥有财产性收入?(8分)